糖尿病・高血圧からの合併症「網膜症」は、日本において失明原因の上位クラスです。

糖尿病網膜症は、血液内の血糖が増えることで毛細血管などの細い血管が傷んで出血したり、詰まりやすくなり、網膜に酸素や栄養が行き渡らず新生血管という悪い血管ができたり、網膜の表面に膜が張って網膜剥離、硝子体出血を引き起こします。進行すると重度の視力障害や失明につながる恐れがありますので、糖尿病と診断された方は眼科での定期的な検査が必要です。

当院ではNIDEK社製の超広角眼底カメラを導入しています。 無散瞳でも広範囲の眼底像を撮影することが可能で、周辺部の小さな病変など、病状の早期発見、早期治療に有用です。 基本的には瞳を開いての(散瞳)検査が望ましいですが、診察の後「外に出るとまぶしい」「目を開けづらくなる」等の副作用があります。お車で来院された方でも、当院の超広角眼底カメラで撮影した画像を比較することにより、無散瞳でも糖尿病網膜症の経過観察が可能です。これにより患者さまのご負担を減らすことが可能になりました。

網膜の断面写真が撮れるOCT(光干渉断層計)と超広角眼底カメラを組み合わせることで、様々な眼底疾患の早期発見や経過観察が、正確にできるようになります。

治療としては、糖尿病の治療基本でもある血糖値のコントロールが第一です。

その上で、経過観察をしながら必要に応じてレーザー治療や硝子体内注射、手術を行います。

血糖コントロール糖尿病網膜症の治療では、血糖コントロールが基本となります。

かかりつけ医の指導に従って、きちんと管理するようにしましょう。

網膜を焼き固めて、水分(浮腫)を減らしたり、新生血管の発生を抑えて、硝子体出血、網膜剥離や血管新生緑内障を予防する治療です。病気の状態によっていろいろな凝固法があります。このレーザー治療を行うタイミングが視力予後にとても重要です。定期検査を行うことで糖尿病網膜症が悪化した場合はレーザー治療を行います。

硝子体とは、眼内の大部分を満たす透明なゼリー状の組織のことで、ここに注射で抗VEGF薬を注入して、活動性低下(病気の勢いを鎮める)や、症状の改善をはかります。 抗VEGF薬には視力低下の原因となる糖尿病黄斑浮腫を抑える効果があります。

硝子体手術は、糖尿病網膜症が進行し、硝子体の透明度が落ちて視力の低下、網膜剥離、網膜に異常な増殖膜が作られる場合に手術を検討します。硝子体手術には他にも多くの網膜疾患(黄斑上膜、黄斑円孔、網膜剥離等)にも行われます。

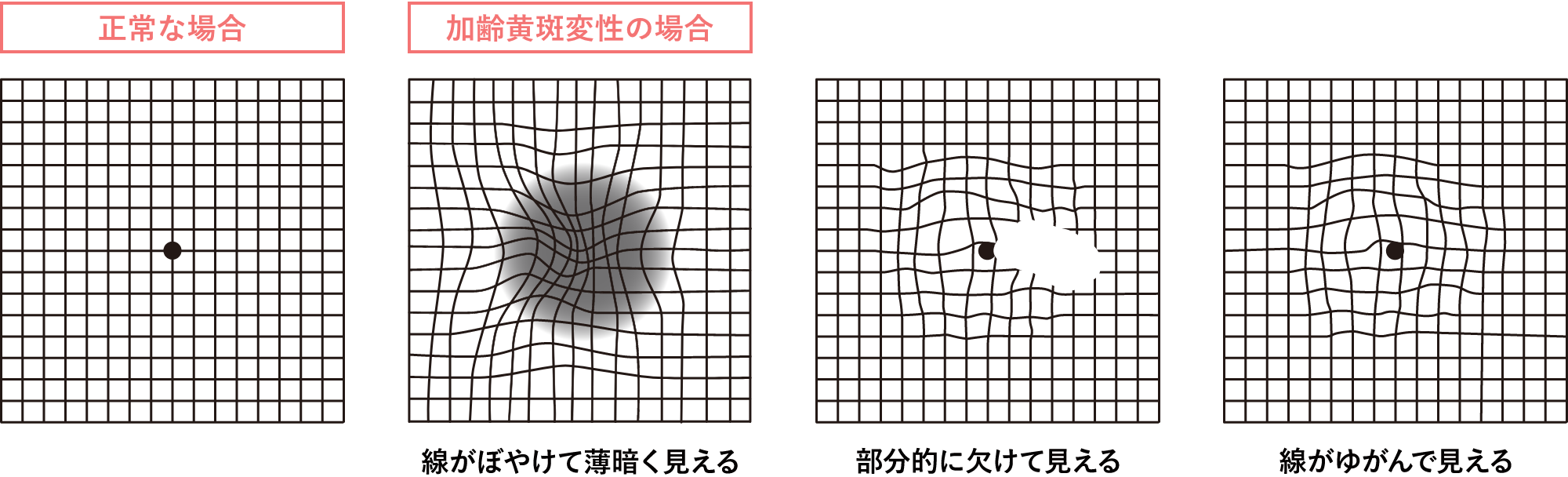

加齢網膜の中央部分にある「黄斑部」は、私たちが物を見るのに、最も大切なところです。「黄斑変性症」は、その黄斑部が障害される病気です。ほうっておくと失明する危険性もあり、欧米諸国では失明原因の第1位を占めています。

加齢黄斑変性とは、網膜の中心である黄斑部(物を見ようとする部分)に血管新生が起こり、出血やむくみなどにより、視力が低下する病気です。先進国において、成人(特に50歳以上)の中途失明の主要な原因となっています。日本においても、近年の急激な高齢者人口の増加や生活習慣の欧米化などに伴い、患者数が増加しています。患者数は男性のほうが多く、年齢が高くなるにつれて増加します。また、喫煙者に多いことが知られています。

眼球の壁の内側には光や色を感じる網膜という組織があります。その網膜の中心部である黄斑は、ものを見るために最も重要な部分になります。加齢黄斑変性は、加齢により黄斑に障害が生じる病気です。おもな症状は、ゆがんで見える、視野の中心が暗くなる、見たいものがはっきり見えないなどが挙げられます。加齢黄斑変性は大きく、「萎縮型」と「滲出型」の2つに分けられます。

加齢によって網膜の組織が徐々に萎縮していく病気です。病状の進行はゆっくりですが、サプリメント以外に有効な治療法がありません。

脈絡膜の血管から網膜に向かって新しい血管(新生血管)ができてしまう病気です。この新生血管は正常な血管ではないので、もろく破れやすく、血液の成分が漏れでてしまいます。その結果網膜の組織を障害します。日本人の加齢黄斑変性の患者さんの多くは この「滲出型」といわれています。病状の進行が早く、視力が著しく低下することがあるので、早期診断・治療が重要になります。

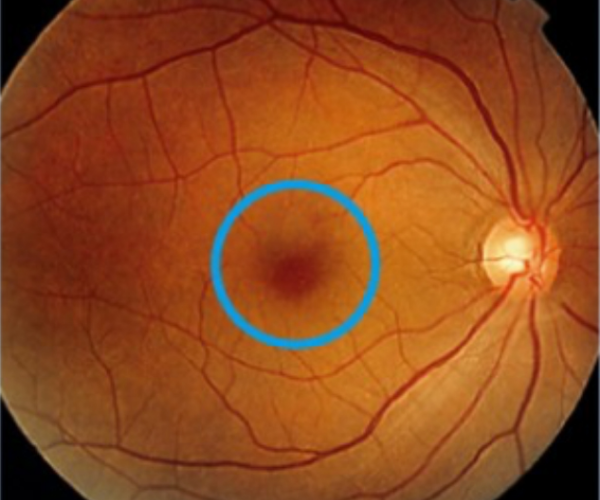

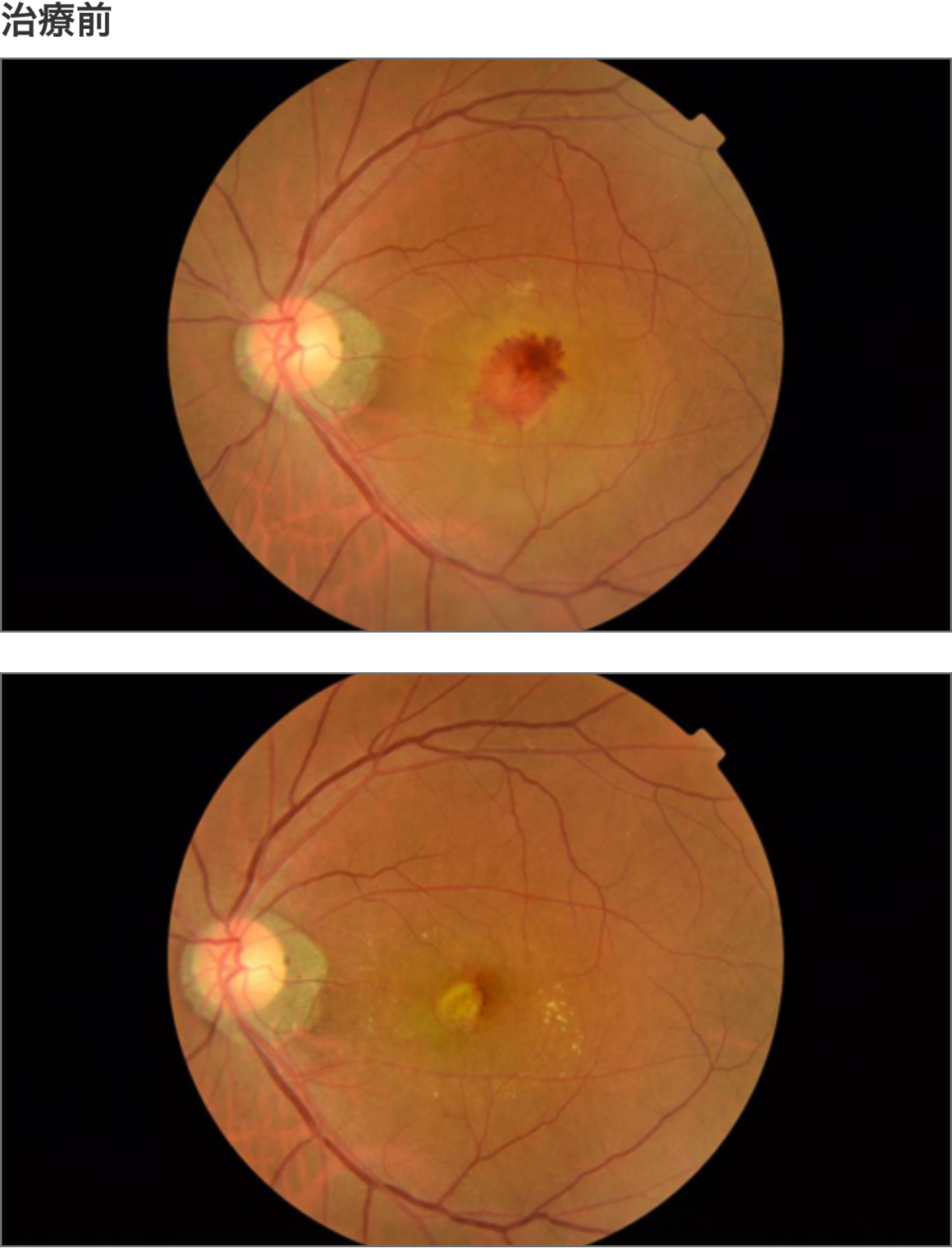

青く囲んでいる部分が、眼底の中心で黄斑といいます。

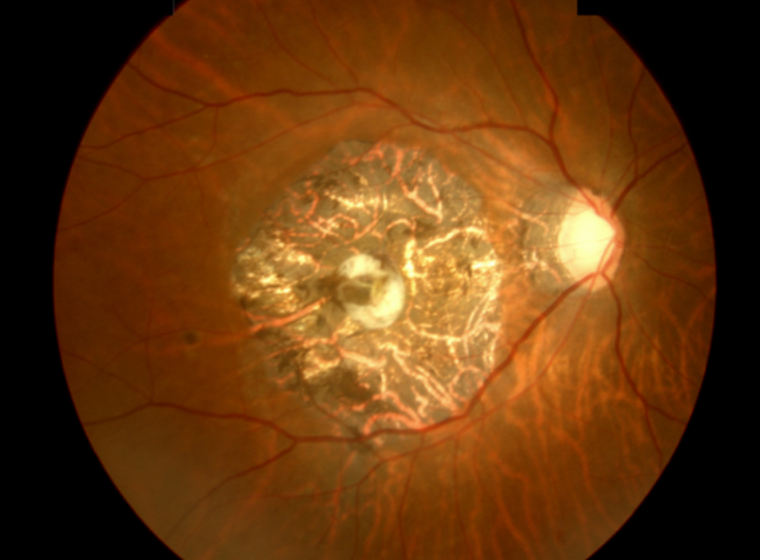

新生血管が破れて、黄斑に出血を起こしています。

加齢黄斑変性の危険因子は、加齢以外にも喫煙や食生活の乱れなどがあります。そのため予防するには、まず禁煙が大切です。

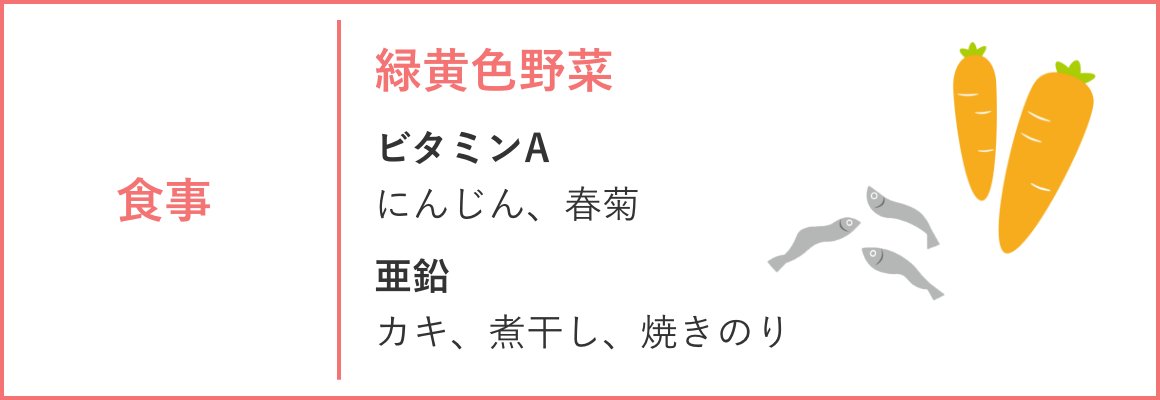

食事では、緑黄色野菜やビタミンA、亜鉛など予防効果の高い栄養素を含む食材をとるようにします。黄斑色素の栄養素となる緑黄色野菜や、にんじん、春菊などに多く含まれるビタミンAに変換されるβ-カロテンには予防効果があります。また、カキ、煮干し、焼きのりなどに含まれている亜鉛も抗酸化作用があり予防によいとされています。そのほか、ビタミンC、ビタミンE、β-カロテン、亜鉛、ルテインなどを含むサプリメントも予防に効果があります。

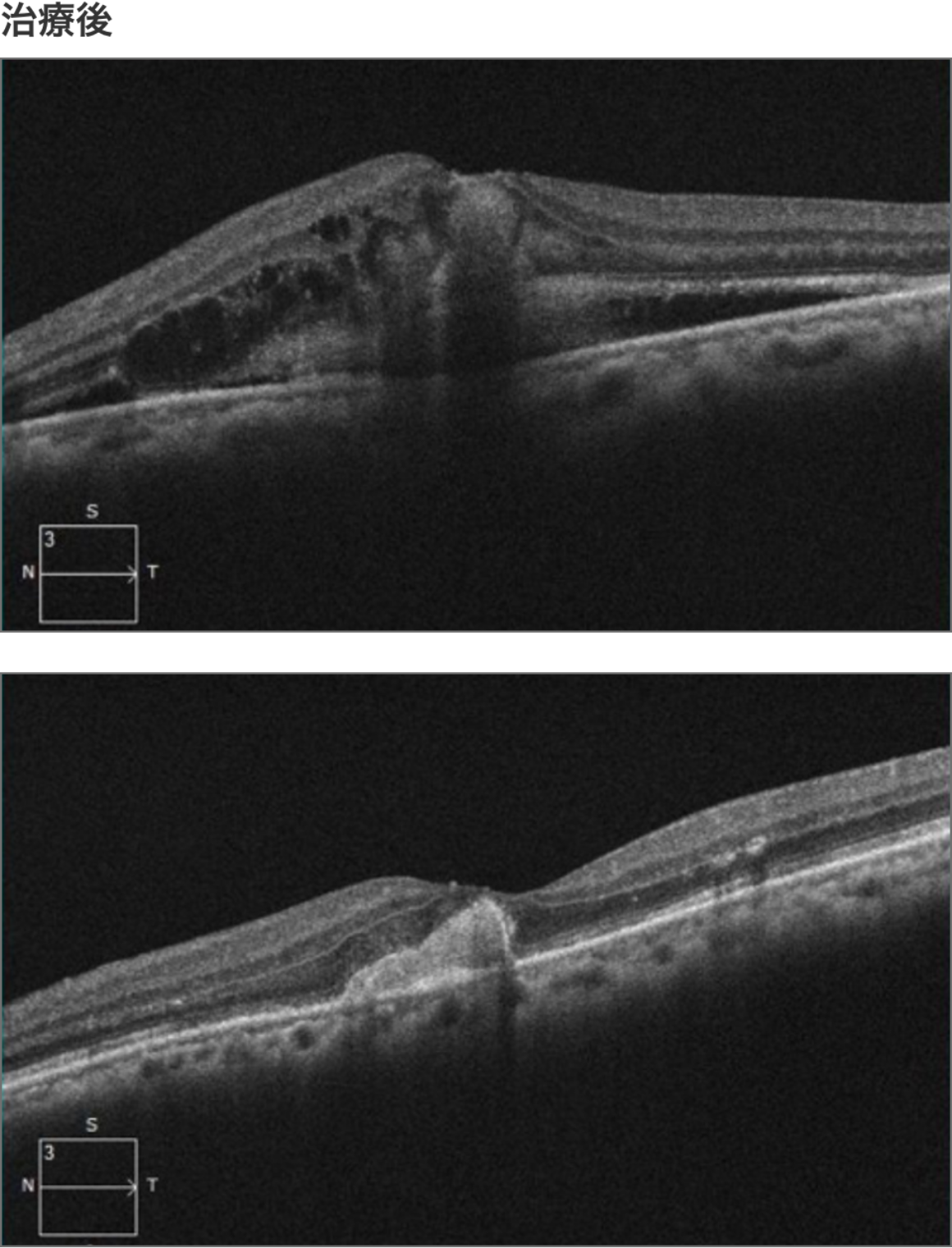

滲出型加齢黄斑変性に対しては、抗血管内皮増殖因子(VEGF)薬による治療が、最も一般的に行われています。

視力低下の元となる黄斑浮腫は網膜下におこる新生血管の増殖・成長や、網膜内の毛細血管から漏れ出す血液成分によって引き起こされます。

そして、その原因となる物質がVEGF(vascular endothelial growth factor 血管内皮増殖因子)と言われています。

抗VEGF薬治療は、このVEGFの働きを抑える薬剤を眼内に注射することで、新生血管や血管成分の漏れを抑制する新しい治療法です。

当院では硝子体内注射に抗VEGF薬治療「ルセンティス」、「アイリーア 」、「ベオビュ」を用いた治療を行っております。投与回数および投与間隔は病気の症状や視力の状態によって異なります。継続的な検査、治療が必要です。気になることがございましたら、ご来院ください。

現在のところ、抗VEGF薬治療の適応が可能として承認されている疾患は以下の4つになります。

麻酔下で行いますので痛みはありません。

硝子体注射は、注射後の注意点を守ってさえいれば比較的自由に日常生活をすることができます。しかし、眼内への処置である以上、感染症の危険は非常に低いですが、注意は必要です。

注射当日は首から下のみ入浴は可能です。

注射当日は、直接目に水が入るような洗髪・洗眼はお控えください。翌日からは可能です。

アイシャドウ・アイライン・マスカラ等の目の周りの化粧は感染の誘引となりますので2~3日はお控えください。

手術翌日から、眼の周りはさけ、ファンデーション・眉のお化粧は可能です。

注射当日から可能です。

注射当日のみ軽くでしたら問題ありません。

お仕事は注射当日から問題はありません。当日のみ、目に力が入るような力仕事や作業などはお控えください。

ウォーキングは翌日から可能です。ジム、筋トレ、プール、ゴルフ、テニス、ヨガなど汗をかくものは注射後2日の間はお控えください。

光に反応するお薬(ビスダイン®)を腕の静脈から投与し、特殊なレーザーを病変部に照射する治療です。レーザーによりお薬が活性化され、正常ではない新生血管のみを閉塞します。

裂孔原生網膜剥離は、網膜にできた穴(網膜裂孔)が原因となって起こる網膜剥離です。加齢による硝子体の変化により、網膜が引っ張られ裂孔(穴)が生じることが多いです。

若年者の場合は、強度の近視や外傷などにより薄い網膜が萎縮して、円孔という丸い穴ができることがあります。そこから水(液化した硝子体)が網膜の裏に入り込むことによって、網膜が剥がれてしまいます。

初期には飛蚊症といって、視野の中に小さな虫が飛んでいるように感じたり、光視症といって、視野の中をキラキラと光が走るような症状がみられることがあります。また、網膜が剥がれてくるとその部分に応じて、カーテンが降りてきたように視野が欠け見えなくなってきます。物を見る中心の黄斑部にまでそれが達すると、急激に視力が低下します。

初期の頃は、裂孔ができていても網膜剥離になっていないことが多いです。その時に、原因となっている裂孔の周りをレーザーにより固めることによって、網膜剥離に進展することを防ぎます。

網膜剥離まで進行している場合は、手術を行う必要があります。網膜剥離の手術には、強膜内陥術と、最近主流となっている硝子体手術があります。

強膜内陥術は、眼球の外側からシリコンスポンジを強膜という眼球の組織に押さえつけるように縫合します。そのシリコンスポンジが眼球を少し凹ませることによって、網膜剥離の原因である網膜の孔をふさぐ手術です。若年者の網膜剥離では、この手術を行なうことが多いです。この手術の利点は、眼内にガスなどが入らない為、白内障になるリスクが少なく、また術後の体位もほとんど制限はありません。

眼内から直接網膜を治療する手術です。その為、見落としが少なく、網膜剥離の原因となった硝子体の牽引を除去することが可能です。手術終了時に目の中にガスもしくは空気を入れますので、術後はうつむきであったり横向きなどの体位制限があります。

アクセス |

WEB予約 |

TEL |