近年、緑内障分野では、低侵襲であるMIGS(micro [minimally] invasive glaucoma surgery)が推奨されています。この手術もその中の一つです。

目詰まりしている線維柱帯を切り開き、本来の流出路であるシュレム管に房水を流す手術です。この手術は最近大変な進歩を遂げました。小切開からの手術が可能となり、手術時間も非常に短くなりました。おおよそ手術時間は、5分程度で終了します。

まず点眼麻酔を行ないます。角膜を小さく切開し、前房内麻酔を行ないます。そこからフックを眼内に挿入し、線維柱帯に沿って切開します。手術後、房水は切り開かれた線維柱帯部分からシュレム管へ流れ、静脈へ吸収されます。

線維柱帯を切り開くと、静脈から眼の中へ血液が逆流します。手術の後はその出血のために見えにくくなります。出血が吸収されて見えるようになるまで2日~1週間かかります。

線維柱帯を一部分切除し、房水の出口を別に作る手術です。

まず結膜と強膜を切開し、線維柱帯を一部、切除します。また、切除した線維柱帯部分に虹彩が癒着しないように、虹彩も一部切除します。房水の流れ出ている通路が塞がらないように、傷口が癒着しにくくする薬(マイトマイシンC)を結膜と強膜に浸(ひた)します。最後に、切開した強膜と結膜を再び縫合します。手術後、房水は線維柱帯の切除された出口を通り、強膜の切開創の隙間を通って結膜の下に流れ、結膜の血管から吸収されます。結膜の下に房水が貯まるようになり、この膨らみを濾過胞(ブレブ)といいます。

この術式は、強膜にナイロン糸を5本から7本縫合しますが、術後にレーザーで少しづつ切ることによって、眼内から眼外の結膜の下への房水の流れる量を調節します。生体組織は癒着する方向に進みますので、この手術は、糸を早く切りすぎても、眼圧が低下しすぎて合併症を生じさせてしまいますので、糸を切るタイミングには注意が必要な術式です。

前房腔または硝子体腔に挿入したシリコン性のチューブを通して,眼内の房水が眼外に流れます。房水は最終的に赤道部強膜に固定されたプレート部から周囲の軟部組織に吸収され,眼圧下降が得られます。

あらゆる手術によっても眼圧下降が得られない等の難治性緑内障患者を対象に行われる手術です。 最近は、安定した手術成績であったり、安全性も確認されておりますので、早期にこの手術が選択されることもあります。

下図のようなインプラントを眼内に挿入することにより眼圧コントロールを可能にします。従来の治療法でコントロールできない眼圧上昇に対して緑内障バルブの使用は有効的な治療であると考えられます。 この手術を多く手がけておりますが、術後の眼圧は術直後から安定し、またそのお陰で他の緑内障手術よりも患者様の通院頻度が大幅に少なくなっています。

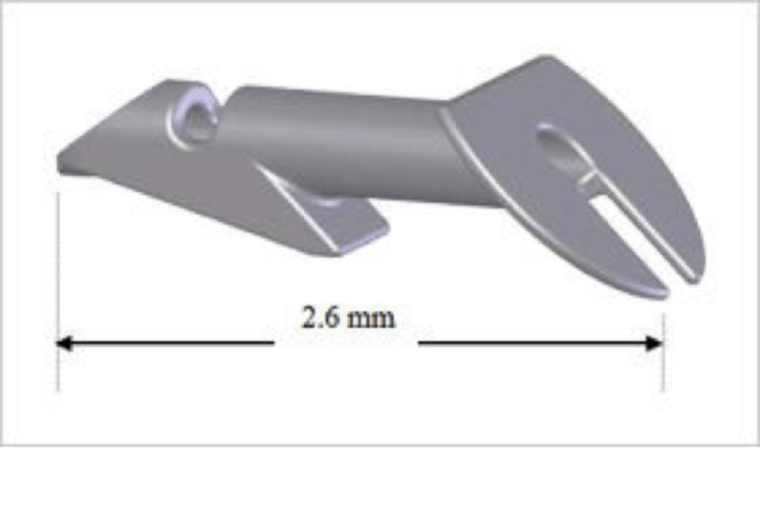

エクスプレスという装置を使用する手術です。右記にエクスプレスの図を示します。図のように小さな装置を強膜内に挿入します。これにより眼の中の水を一定量だけ外に逃がすことが可能となります。

この装置を使用しないと、症例ごとに外に出る水の量がやや不安定になります。

水が逃げすぎると眼圧が下がり過ぎて「低眼圧症」という合併症を引き起こします。

この手術は、水が外に出る量を一定にすることで、低眼圧症のリスクを減らす効果があります。また、水の通り道が閉じて(手術創が癒着して)しまうと、手術の効果が無くなってしまいます。この装置はよほどのことがない限り、内腔が閉塞しませんので、水の通り道が閉塞しにくくする効果もあります。

適応症例は、点眼治療や線維柱帯切開術でも眼圧が下がらない中等度から重度の緑内障に適応となります。

アクセス |

WEB予約 |

TEL |